地域色豊かな汁物であったまろう!

せんべい汁(青森)

冷害が多く、米がよく取れなかった地域の貴重な保存食だった「南部せんべい」を、汁に入れた「せんべい汁」。南部せんべいは小麦粉に塩と水を混ぜて鉄製の型で丸く焼いたもので、古くは各家庭で作られていたそう。現在は、汁物専用の南部せんべいが販売されていています。

こちらは、鶏もも肉、ごぼう、にんじん、椎茸などを煮込んだ汁の中に、南部せんべいを割り入れて「せんべい汁」に。鶏肉や野菜から出るだしを吸って、やわらかくなったせんべいの味わいは絶品ですよ!

こんこん汁(茨城)

茨城県の特産物である「れんこん」を粗く摺り下ろし、汁の中にたっぷりと入れた「こんこん汁」。稲城市で開催された農家のお母さん方による料理コンクール「いなしき味まつり」で優秀賞を受賞した料理で、学校給食にも取り上げられたそう。

れんこんのシャキッとした食感とねっとりとしたとろみの両方が楽しめて、体がぽかぽかと温まりますよ。

こしね汁(群馬)

群馬県の南部にある富岡市は自然豊かな街で、多くの特産物を輩出しています。中でも有名なのが、こんにゃく、しいたけ、ねぎの3つ。その頭文字をとった汁物が「こしね汁」です。

こんにゃく、しいたけ、ねぎの3つを入れることが決まっていますが、それ以外に使う野菜や味噌は家庭によって異なるのだとか。

こちらは、豚こま肉、じゃがいも、ごぼう、にんじん、油揚げ、豆腐も加えて具だくさんに。それぞれの具材から出る旨みがたっぷりで、食べ応えも抜群です!

けんちん汁(神奈川)

大根やにんじんなどの野菜を油で炒めてから煮込んで作る「けんちん汁」。その発祥には諸説ありますが、鎌倉の建長寺で作られる「建長汁」がいつしか「けんちん汁」と呼ばれるようになったという説が有名。現在では、日本各地で食べられています。

建長寺のけんちん汁は精進料理なので、だしも昆布やしいたけからとりますが、地域によってはニボシを使うなど、さまざまです。

@soyo_nuchigusui.foodさんの「けんちん汁」は、ごぼう、にんじん、しいたけ、大根、こんにゃく、豆腐、油揚げ、チンゲン菜など具だくさんで、冷蔵庫の中からかき集めて作ったのだとか。お腹が大満足できて、冷蔵庫の整理にもなって一石二鳥ですね♪

@mogufufu_recipさんの「秋のけんちん汁」は、舞茸を1袋たっぷり入れて。炒めずに、だし汁で煮込んで作るからとってもお手軽です。

舞茸は手で裂くことで断面が不規則になり、だしや調味料がよく染み込みます。きのこの中でも特に香りや旨みが強いので、ぺろりと完食してしまうほどのおいしさですよ!

いとこ汁(石川)

石川県では、秋の伝統行事のひとつに「報恩講(ほうおんこう)」があり、これは浄土真宗の宗祖である親鸞聖人の命日(11月28日)に行なわれる法要です。報恩講の食事に欠かせないのが「いとこ汁」で、小豆や豆腐、野菜を煮こんで、味噌汁風に仕立てた汁物です。

「汁物に小豆!?」と驚くかもしれませんが、砂糖を加えていないので具材のひとつとしておいしくいただけますよ。こちらの「いとこ汁」の具材は小豆のほかに、かぼちゃ、大根、 豆腐で、昆布でだしをとって味噌で味付けしています。

「いとこ汁」は京都でも食べられていて小豆は必ず入りますが、その他の具材は上賀茂地方では里芋、長岡京市では茄子と違いがあります。食べ比べてみるのも楽しそうですね。

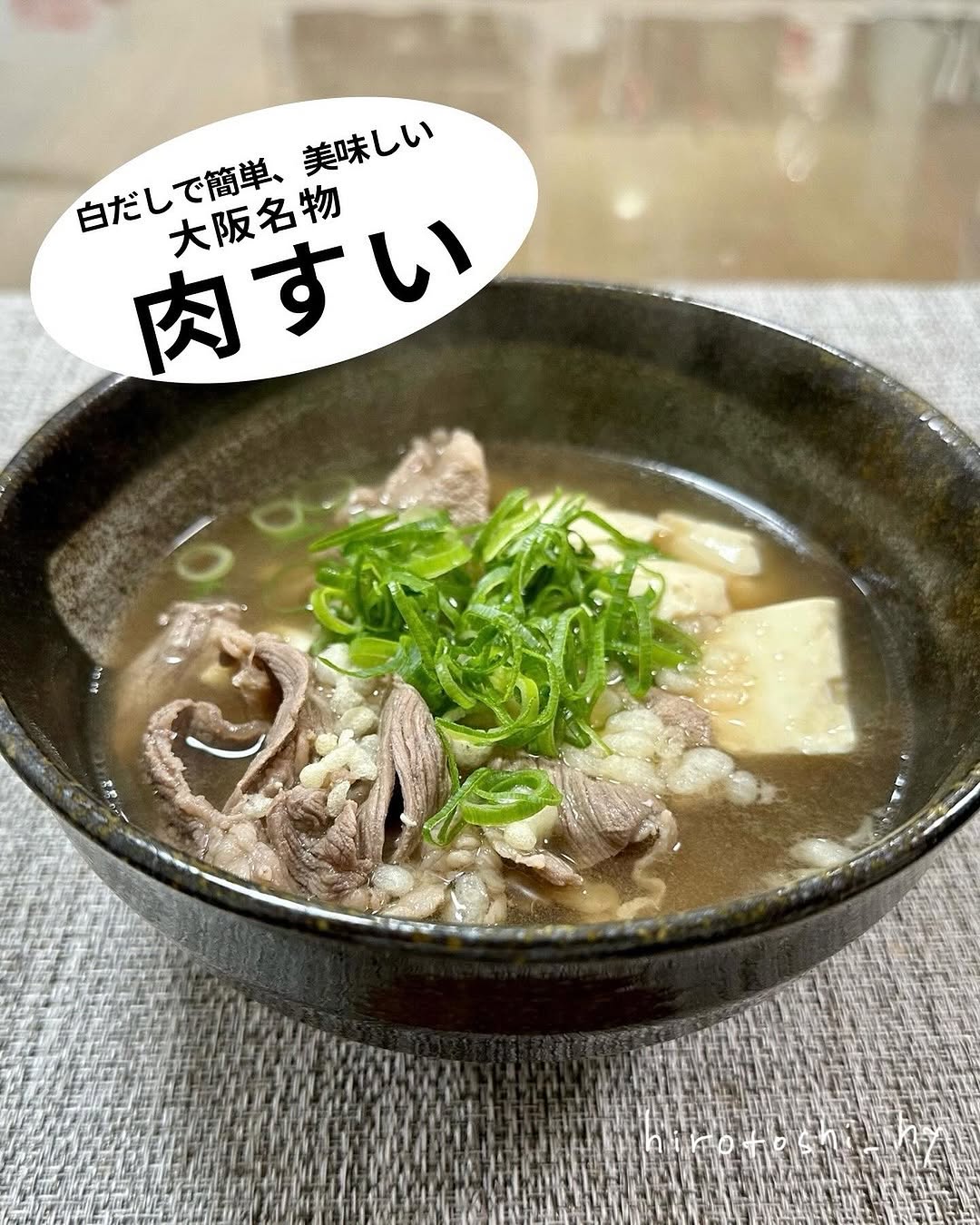

肉すい(大阪)

いわゆる郷土料理とは違うかもしれませんが、大阪で汁物といえば「肉すい」を思い浮かべる方も多いはず。

「肉すい」は「肉の吸い物」で、肉うどんからうどんを抜いたもの。鰹節や昆布でだしをとった関西風のうどんつゆに、薄切り牛肉が入ります。発祥は、難波千日前にあるうどん店「千とせ」だといわれています。

白だしを使えば、おうちでも手軽に再現できますよ。牛肉の旨みが汁に溶け出して、深みのある味わいが楽しめます。

粕汁(兵庫)

大根、にんじん、ごぼう、こんにゃくなどを日本酒の醸造工程で出る酒粕で煮込んで作る「粕汁」。関西地方が発祥とされており、特に酒蔵が多い兵庫県で古くから親しまれています。

酒粕が苦手という方もいるかと思いますが、こちらのレシピは酒粕がほんのり香る程度なので、トライしやすいはず。豚肉と野菜の旨みも加わって、おいしさも栄養もばっちりです!

だご汁(熊本)

小麦粉を練って伸ばして団子にし、野菜と一緒に煮込んだ「だご汁」。「だご」とは熊本弁で「だんご」を意味していて、だんご汁とも呼ばれます。味付けは味噌と醤油ベースがあって、地域や家庭によって材料や作り方に違いがあります。

こちらの「さつまいものだご汁」は味噌ベースで、1906年の創業以来、地元・熊本で親しまれている醤油・味噌の醸造企業「ホシサン」によるレシピ。モチモチのだごと甘いさつまいもの組み合わせがおいしい一杯です。

味噌はホシサンの看板商品「ごていしゅ麦粒味噌」を使っていて、芳醇な香りとやさしい甘味が特徴。お取り寄せもできるので、気になった方はチェックしてみてくださいね。

アーサ汁(沖縄)

沖縄では「アーサ」と呼ばれる「あおさ」を使い、醤油と塩で仕上げた「アーサ汁」。ひと口含めば磯の香りが広がって、あっさりとした味わいながらも深いコクを堪能できます。

こちらのレシピは、「アーサ汁」につきものの豆腐を合わせて。濃いめの鰹だしを用意したら、豆腐を煮て味付けし、アーサと生姜しぼり汁を加えて煮立ったら出来上がり。アーサは長く煮ずにさっと仕上げるのがポイントです。

お味噌仕立てもおいしいので、お好みの味付けでどうぞ!

ソーキ汁(沖縄)

ソーキ肉(豚の骨付きあばら肉)を軟らかく煮込んで、すまし仕立てにした「ソーキ汁」。ソーキ肉は旨みがたっぷりなので、シンプルなお吸い物にするとその味わいがダイレクトに楽しめます。冬場には大根、夏場には冬瓜を入れて作るのが定番です。

おいしく作るコツは、骨から肉が外れるほど柔らかくなるまでじっくりと煮ること。時間はかかりますが、その分、おいしさもひとしおです!

魅力的な郷土汁はまだまだあります!

今回ご紹介したのはほんのごく一部で、ほかにも魅力的な郷土汁はたくさんあります。

塩漬けにしたサケやニシンなどの魚と野菜を一緒に煮込んだ「三平汁」(北海道)や、くるみの入った小麦粉の団子・まめぶが入った「まめぶ汁」(岩手)、朝ドラ「ばけばけ」にも頻繁に登場する「しじみ汁」(島根)や、かつて屋外の石切り場で食べられていた賄い食「石花汁(せっかじる)」(愛媛)などなど。

食べたことがあるものもあれば、聞いたことさえないものもあって、ラインナップを眺めるだけでも楽しくなります。気になるものがあったらぜひ作ってみてはいかがでしょうか!