器で日本酒の味が変わるって知っていましたか?

みなさんは日本酒を飲むとき、どんな器で飲んでいますか?

お猪口や小さめの普段使いグラス、ワイングラスなんかで飲まれる方もいらっしゃるかもしれませんね。

一言で酒器と言っても実は何種類かあり、それぞれ飲み方や味わいが違います。

また、日本酒の種類に合わせて酒器を選ぶことでよりおいしくお酒を飲むことができます。

今回はそんな酒器の種類と選び方をご紹介したいと思います。

酒器の種類をご紹介

厳密に種類分けされているわけではないそうなのですが、容量、口の広さ、形状によってそれぞれ特徴があります。

お正月や結婚式などおめでたい席で使用する酒器もあるのですが、今回は普段使いできる家飲み向きの酒器を中心にご紹介します。

猪口(ちょこ)

※白い容器が全てお猪口(おちょこ)です。

みなさまがもっとも多く見かける酒器がこちらではないでしょうか?

陶器のものだけでなく、ガラス製や漆、金属製のものなんかも見かけますね。

一口でくっと飲めるサイズ感なので、日本酒が一番良い状態で飲みきることができます。

酒器をひとつも持っていない!という方にはまずお猪口(おちょこ)を購入することをおすすめします。

ぐい呑み(ぐいのみ)

お猪口とぐい呑みが別のものを指すってご存知でした?

ぐい呑みの語源は「ぐいっと掴んで呑む」と言われており(定かではありませんが……)、お猪口(おちょこ)よりも容量の大きい器のことを言います。

居酒屋などで日本酒を1杯注文すると恐らくぐい呑みで出てくることが多いのではないでしょうか。

(一合や二合でたのむと徳利とお猪口が出てくるかと思います。)

徳利(とっくり )

※右側の容器が徳利(とっくり)です。

私の中では冬の風物詩である徳利(とっくり)。

徳利に入ったお酒ってどうしてあんなにおいしそうなのでしょう……(笑)。

冷酒にも熱燗にも使えるので1つは持っておきたい酒器。

片口(かたくち)

※右側の容器が片口です。

徳利(とっくり)よりもスタイリッシュな片口。

お花見なんかで花びらを浮かべて飲みたいですね♪

片口で冷酒を飲めばよりおいしく感じられそうです。

少し細長いタイプのものであれば、焼酎用にも使えそうですね。

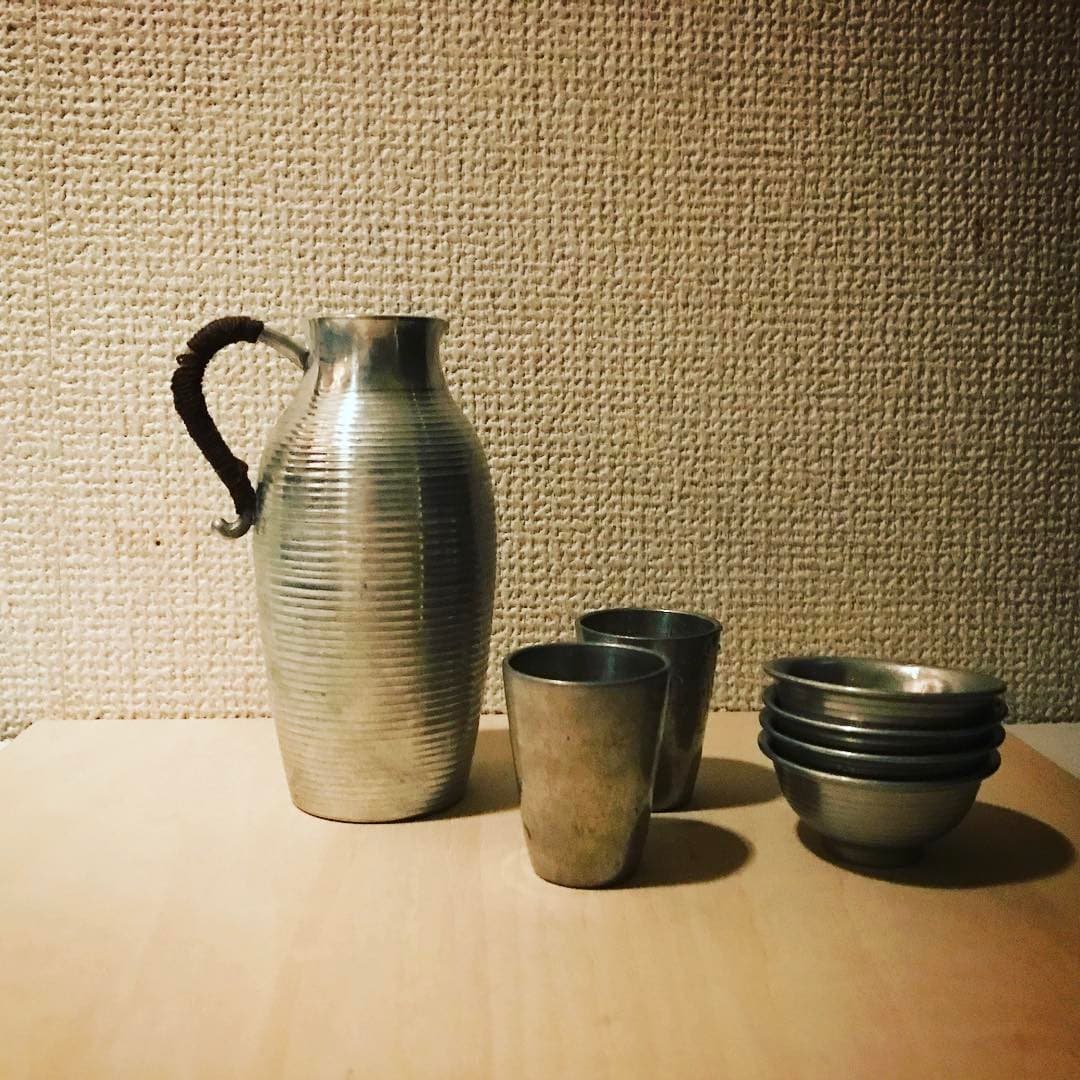

銚釐(ちろり)

酒飲みの憧れ(笑)、銚釐は真鍮や銅でできた酒器です。

徳利のようにこのまま鍋に入れて温めても良いですし、氷に埋めて冷酒も楽しめます。

少し高価ですが、小料理屋のような雰囲気が出て良いですね♪

関西では“たんぽ”と呼んだりします。

ぜひセットでそろえたいですね!

こだわりの酒器で日本酒が劇的においしくなる?!

酒器の種類がおおかた分かったところで、次はどんな日本酒に合わせればよりおいしく飲めるのかをご紹介いたします。

もちろん、こうでないとダメ!ということはありませんので、お好みに合わせて色々な飲み方に挑戦してみてください。

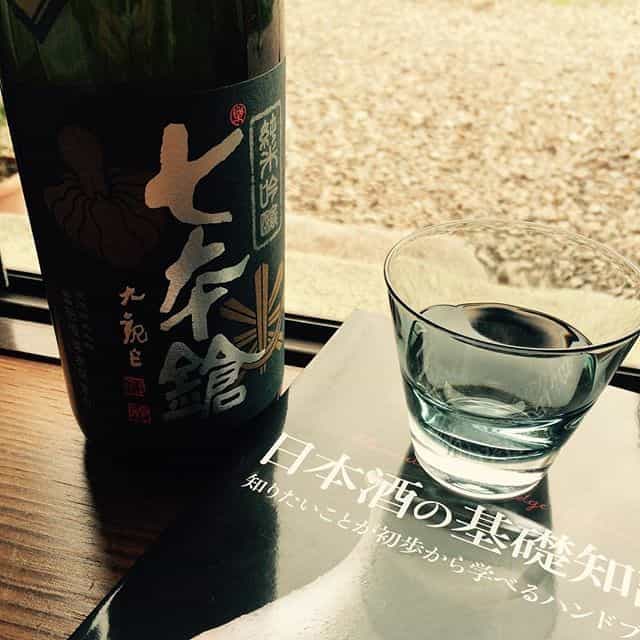

【大吟醸・吟醸酒】口径が広いものがおすすめ

香りが強く、味が軽やかな大吟醸や吟醸酒は香りを最大限に楽しめるよう口径の広い酒器が向いています。

個人的にとってもおすすめなのが薄いガラス製のもの。

吟醸酒の繊細な味がしっかりと感じられます。

【普通酒・本醸造酒】お猪口(おちょこ)がおすすめ

日本酒は温度にとても敏感です。ほんの少しの差で風味や香りが変わってしまいます。

冷酒でも熱燗でも温度が変化しないうちに飲みきれるお猪口(おちょこ)がおすすめです。

【純米酒】口径がしまったつぼみ型がおすすめ

口径がきゅっとしまっているつぼみ型はお米の芳醇な香りを包み込みながら飲めます。

また、陶器でできたお猪口(おちょこ)は味が強い純米酒を柔らかく感じさせてくれます。

【徳利(とっくり)・片口】シーン別で使い分けるのがおすすめ

温めたり、冷やしたりと万能な徳利(とっくり)。保温、保冷効果の高いものもあるので、一人でゆっくり飲みたいときには最適です。

片口は容量も多く、空気に触れる面が大きいため、日本酒が酸化しやすいので一人飲みにはおすすめできませんが、お酒が見えるので風情もあり、大人数で飲むときにはおすすめです。

金箔入りの日本酒なんかもってこいですね。

今年はお気に入りの酒器を見つけて家飲みをもっと楽しく

意外と知られていない酒器と日本酒の関係を知っていただけだでしょうか?

お酒だけでなく酒器の種類も知っておくと、今後もっとお酒が楽しめますね。

ぜひこの機会に自分だけのこだわり酒器を探してみてくださいね♪

おうちごはんの最新情報はSNSをチェック!

『おうちごはん』では各種SNSで最新情報や動画を発信中!Facebookではライブ動画も配信しています。ぜひチェックしてみてくださいね。